2025.07.25 コラム

毎日食べると良いものとは?食事で気をつけたいポイントは?

世の中には、健康に良いとされている食材が数多く存在します。

そのような食材は積極的に摂取したいところですが、「種類が多すぎてどれを食べればよいのかわからない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで本記事では、毎日の食生活に取り入れたい食材をピックアップし、食事の際に気をつけるべきポイントとともにご紹介します。

食生活を見直して健康的な毎日を送りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

健康的な食事とは

健康的な食事とは、健康の維持に欠かせない栄養をバランス良くとれる食事のことです。

主食と主菜、副菜を意識すれば、必要な栄養素を満遍なく摂取でき、活力に満ちた日々を過ごせます。

また食事の際には、塩分や糖分などを摂取しすぎないように心がけたいところです。

これらを過剰に摂取すると、味覚障害を引き起こしたり、高血圧や糖尿病の原因になったりする可能性があるためです。

以上を参考に、ご自身の食生活を見直してみてはいかがでしょうか。

積極的に摂取したい栄養素

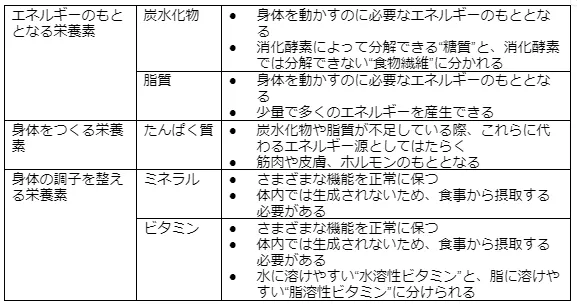

毎日の食事で積極的に摂取したいのは、次の栄養素です。

▼積極的に摂取したい栄養素

上記の栄養素は、まとめて“五大栄養素”とよばれています。

それぞれのはたらきに応じて、「エネルギーのもととなる栄養素」「身体をつくる栄養素」「身体の調子を整える栄養素」の3つのグループに分けられます。

これらの栄養素を満遍なく摂取することで、身体のバランスが整い、活力に溢れる日々を過ごせるようになるのです。

毎日食べると良いものには何がある?

五大栄養素をバランスよく摂取するには、次のような食材を毎日食べることが望ましいです。

食生活に無理のない範囲で取り入れて、健康を維持しましょう。

白米・玄米

白米・玄米は、日本人にとってもっともなじみ深い主食です。

これらを食べれば、脳や筋肉のエネルギー源となる糖質を効率よく補給できます。

なかでも玄米には、糖代謝を促進するビタミンB1や、抗酸化作用のあるビタミンEが含まれています。

くわえて、白米よりも食物繊維が豊富で腹持ちが良いのもうれしいポイントです。

玄米の風味や食感が苦手でなければ、主食として取り入れるのも一つの手です。

卵

“完全栄養食”ともよばれている卵には、食物繊維とビタミンCを除くすべての栄養素が含まれています。

さらに、体内で合成できない9種類の必須アミノ酸をバランス良く含む、“アミノ酸スコア100”の食材としても知られています。

ゆで卵や目玉焼き、スクランブルエッグなど、お好みの調理法で毎日の食事に取り入れてみてください。

青魚

サバやイワシなどの青魚は、健康の維持に欠かせないDHAやEPAなどのn-3系(オメガ3系)の不飽和脂肪酸を含んでいます。

血液をサラサラにし、動脈硬化を予防する効果が期待できるため、積極的に摂取したいところです。

青魚の1日の摂取量は、80g程度が目安とされています。

普段の食事で肉類ばかり食べている方は、2日に1回ほどの頻度でもよいので、青魚を食べる習慣を身につけましょう。

赤身肉

豚や牛の赤身肉を食べれば、筋肉の維持や増強に欠かせない必須アミノ酸をバランス良く摂取できます。

くわえて鉄分の含有量も多く、貧血の予防や疲労回復にも役立ちます。

また、赤身肉には脂身があまり含まれていません。 赤身に比べて脂身はエネルギーが高く、1gあたりの熱量(エネルギー)は赤身の4kcalに対し、脂身は9kcalにもなります。

そのため、脂身の摂取を控えることで体重の過度な増加を抑えられます。

豚や牛、羊など種類は問わないので、1食あたり80~100gを目安に赤身肉を食べるのが理想です。

大豆製品・大豆

「畑の肉」ともよばれる大豆は、栄養価の高い食材です。

大豆の主成分は、良質な植物性のたんぱく質とn-6系(オメガ6系)の不飽和脂肪酸です。

ほかには食物繊維やビタミン、ミネラルといった栄養素も豊富で、健康的な身体づくりをサポートします。

さらに大豆には、イソフラボンという女性ホルモンに似た作用を持つ成分が含まれています。

更年期障害の予防や若々しい肌を保つのに効果があるといわれているため、長く健康で美しくいられるよう、日常的に大豆製品を食べると良いでしょう。

緑黄色野菜

緑黄色野菜も、毎日食べると良い食材の一つです。

緑黄色野菜の代表例は、ブロッコリーやほうれん草、にんじん、トマトなどの色が濃い野菜です。

これらにはビタミンAやビタミンC、リコピンなど健康に良い栄養素や健康成分が含まれているため、毎日食べれば身体の機能を正常に維持できます。

なお厚生労働省は、健康を維持するには1日あたり350g以上の野菜を摂取するよう推奨しており、そのうちの120gは緑黄色野菜でとることが望ましいとしています。

参照元:厚生労働省 栄養・食生活分科会報告(案)

ヨーグルト

「健康に良いデザートが食べたい」とお考えの方には、ヨーグルトがおすすめです。

ヨーグルトは、必須アミノ酸を多く含む発酵食品です。発酵食品には身体の内側をきれいにする作用があるため、適度に摂取すれば便通が良くなり、快調な毎日を送れるようになります。

低脂肪のものや乳酸菌の種類が異なるものなど、ヨーグルトにはさまざまな種類があるので、お気に入りの商品を探してみてください。

果物やはちみつなどを加えて、ご自身の好みにアレンジするのも良いかもしれません。

果物

食後のデザートなら、果物を食べるのももちろん良いでしょう。

レモンやキウイフルーツ、オレンジなどに含まれるビタミンCには、日焼けによるトラブルを予防する効果があります。

ビタミンCは体内での合成が不可能なうえ、ため込むこともできないため、定期的に取り入れることが大切です。

ただしビタミンCは、空気に触れたり熱を加えたりすることで酸化し、減少してしまいます。

効率よく摂取するためには、生の果物をそのまま搾って果汁100%のストレートジュースを手作りして飲むのが効果的です。

ナッツ類

ナッツ類はリノール酸やオレイン酸などの脂質のほかに、ビタミンEが豊富です。

これには若々しい身体を保つ作用があることから、加齢によるお悩みを解消するのに役立ちます。

カロリーが高いので食べすぎには注意が必要ですが、1日あたり10粒程度を目安に摂取を続けることで身体にうれしい効果が期待できます。

ナッツ類が苦手な方は、サラダのトッピングとして使用する、またははちみつ漬けにしてデザート感覚で食べてみてはいかがでしょうか。

エキストラバージン(EV)オリーブオイル

健康に気をつけている方は、調理の際にEVオリーブオイルを使用しているかもしれません。

実はこのEVオリーブオイルも、毎日食べると良いものの一つです。

EVオリーブオイルには、ナッツ類と同様にオレイン酸が多く含まれており、身体の内側の巡りをサポートするはたらきがあります。

また特有の豊かな風味があり、食材本来のおいしさを損なわない程度にアクセントを加えるため、さまざまな料理に使えるのも魅力です。

ただしオリーブオイルは、酸化すると栄養と風味が損なわれてしまいます。

開封後は早めに使い切るか、きちんと密閉できる容器に移し替えましょう。

健康の維持に役立つはちみつは毎日食べても良い?

1日の摂取量には注意が必要です。

はちみつを一度に大量摂取すると、肝臓に負担がかかるだけでなく、腹痛を引き起こすおそれもあります。

1日あたり大さじ1~2杯(約20~40g)を目安に摂取し、体調を見ながらお召し上がりください。

毎日の食事で気をつけたいこと

最後に、健康を維持するために日々の食事で意識したいポイントをお伝えします。

ご自身の普段の食事と照らし合わせて、参考になる部分があるかどうかをお確かめください。

ポイント①栄養のバランスを意識する

健康を維持するには、バランスのとれた食事を心がけることが大切です。

単一の食材に偏ることなく、五大栄養素を意識して摂取すれば、身体を健やかに保てます。

本記事でご紹介した食材を献立に取り入れて、健康的な毎日を過ごしましょう。

ポイント②1日3食きちんと食べる

健康的な食生活の基本は、1日3食をきちんと食べることです。

たとえば、朝食をとると1日の血糖値の変動が安定するため、集中力の向上や疲労感の抑制といった効果が期待できます。

また昼食では午後の生活に必要なエネルギーを補充し、夕食では睡眠の質の向上や血糖値の安定などの効果を得られます。

このように、3食それぞれには意味があるので、栄養バランスを意識して欠食のないよう心がけたいところです。

ポイント③塩分のとりすぎに気をつける

塩分をとりすぎないようにするのも、毎日の食事で気をつけたいポイントの一つです。

厚生労働省が2021年に発表したデータによると、日本人の食塩摂取量の目安は、男性が1日7.5g未満、女性は6.5g未満とされています。

高血圧の方の推奨値はさらに少なく、男女ともに1日6g未満です。 塩分を過剰に摂取すると、脳卒中や高血圧、心臓病などのリスクが高まります。栄養バランスをどれだけ意識しても、塩分の摂取量が多いと健康に悪影響を及ぼす可能性があるのです。

塩分過多によるリスクを防ぐためにも、食事の内容を今一度見直すことをおすすめします。

参照元:厚生労働省 日本における食塩摂取量の現状と減塩推進への課題

ポイント④調理方法を工夫する

毎日の食事で意識したいポイントの一つとして、食材ごとに適切な調理法を選ぶことも挙げられます。

身近な野菜を例にとると、キャベツやほうれん草などに含まれるビタミンB群は、水に溶けやすい性質があります。

そのため栄養をできる限り損なわないようにするには、蒸す、またはさっと茹でるなど、短時間で加熱処理する調理法が理想です。

また脂溶性のビタミンAを豊富に含むにんじんなどは、油で炒めたり、オイルを含むドレッシングと一緒に食べたりすると栄養の吸収効率が高まります。

食材の栄養を活かしきるためにも、今後自炊を行う際には調理法を意識してみてください。

栄養バランスを意識して、健康に良いものを積極的に食べよう

今回は、日々の食生活に取り入れたい食材を、食事の際に気をつけるべきポイントとともにご紹介しました。

健康的な食生活を実現するうえで大切なのは、五大栄養素をバランス良くとることです。

各食材に含まれる栄養素の役割を理解し、偏りがないように食べれば、活力に満ちた毎日を過ごせるようになります。塩分量や適切な調理法も意識しつつ、日頃からさまざまな食材を楽しみましょう。

「甘いものを食べながら健康を維持したい」とお考えの方は、はちみつ専門店|杉養蜂園の通販サイトをぜひご利用ください。

毎日食べたいヨーグルトやナッツ類と相性が良く、単体でも健康にうれしい効果が期待できるはちみつを、種類豊富に取り揃えております。

コラム監修者

平柳 要先生

肩書:医学博士(東京大学)/保健学修士(東京大学)

所属:株式会社 食品医学研究所 代表兼所長

【略歴】

東京大学大学院医学系研究科(生理学)修了後、イタリア・パルマ大学、ハーバード大学、マサチューセッツ工科大学の客員研究員を経て、日本大学医学部(衛生学)准教授となる。

これまで日本体育大学(公衆衛生学/労働衛生学)、佐野日本大学短期大学(公衆衛生学)などの非常勤講師、日本人間工学会、日本宇宙航空環境医学会、日本臨床高気圧酸素・潜水医学会の理事や日本衛生学会、日本予防医学リスクマネージメント学会の評議員などを務めた。

現在は(株)食品医学研究所の代表兼所長。

【専門分野】

・特殊環境医学(宇宙環境生理学、海洋環境生理学、作業環境衛生学)

・科学的根拠(エビデンス)に基づく食材の健康効果研究

【メディア出演歴】

・NHK「ためしてガッテン」

・TBSテレビ「名医のTHE太鼓判!」

・テレビ朝日「林修の今でしょ!講座」

・CBCテレビ「健康カプセル!ゲンキの時間」

その他、MBS・テレ東・BSフジなど多数出演。

【監修・寄稿実績】

・蜂蜜力(主婦と生活社)

・魔法のハチミツ(マキノ出版)

・体が整う とっておきのしょうがレシピ(ナツメ社)

その他、食品の健康効果に関するムックや新聞・雑誌への

記事の投稿・監修は200冊以上。

【執筆著書】

・がん予防に実は「日光浴」が有効なわけ-ビタミンDの驚きの効力(講談社)

・病気にならない!しょうが緑茶健康法(サンマーク出版、中国語版あり)

・医学博士が考案した長生きふりかけ(サンマーク出版)

その他、専門書『現代生活と保健衛生』(篠原出版新社)・『新編衛生学実習』(南山堂)など、

健康・保健に関する書籍を多数執筆。

【外部リンク】

食品医学研究所ブログ:http://h-and-w.jp/column/

マイベストプロ群馬ブログ:https://mbp-japan.com/gunma/food-medicine/column/